ホルストの組曲「惑星」は題名を知らなくても、誰もが一度は耳にしたことがあるクラシィック

交響曲です。コマーシャルやTV番組にも使用され、その壮大な旋律はワーグナーの「ワレ

キューレの騎行」と同じくらい衝撃的。

交響曲です。コマーシャルやTV番組にも使用され、その壮大な旋律はワーグナーの「ワレ

キューレの騎行」と同じくらい衝撃的。

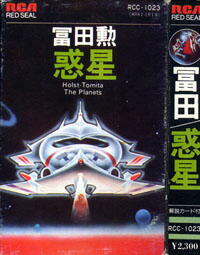

わには子供の頃から行進曲やブラス曲のような勇ましい曲が好きでした。そして宇宙など

のサイエンスにもとっても興味がありました。そんな中、耳にしたのが冨田勲氏のシンセサ

イザーによる組曲「惑星」です。それは高校生の時、耳で聞くというより、からだを心を貫い

て、すごい衝撃でした。原曲よりも前に聞くことになったその曲にすっかり虜になってしまい

ました。まだテープしかない時代に、聞きすぎて絡ませてしまったほど聞きまくりました。

のサイエンスにもとっても興味がありました。そんな中、耳にしたのが冨田勲氏のシンセサ

イザーによる組曲「惑星」です。それは高校生の時、耳で聞くというより、からだを心を貫い

て、すごい衝撃でした。原曲よりも前に聞くことになったその曲にすっかり虜になってしまい

ました。まだテープしかない時代に、聞きすぎて絡ませてしまったほど聞きまくりました。

その衝撃を引きずりつつ、今では心の贅沢にと、「惑星」を聞きに行こう!と思っています。

グスターヴ=ホルストは1874年9月21日にイングランド中部のチェルトナムに生まれまし

た。父は教会のオルガン奏者、母はピアニストという音楽一家の中で育ちます。幼い頃から

コンサートピアニストにしようとする家族の期待に反し、音楽書などを読みあさり作曲に興味

を持っていました。

た。父は教会のオルガン奏者、母はピアニストという音楽一家の中で育ちます。幼い頃から

コンサートピアニストにしようとする家族の期待に反し、音楽書などを読みあさり作曲に興味

を持っていました。

18才の時右腕の神経炎が悪化して、幸か不幸かピアニストへの道は絶たれてしまいます

が、父は今度は作曲を学ばせようとロンドンの王立音楽院に入学させます。

が、父は今度は作曲を学ばせようとロンドンの王立音楽院に入学させます。

充実した学院生活では民謡やエリザベス朝古楽に興味を持ち、1898年に卒業したあとは

古代インド文学や宗教に傾倒していきます。

古代インド文学や宗教に傾倒していきます。

結婚後は女学校の音楽教師の職を得て、生活も安定し作曲にも励み、意欲的な作品が生

み出されていきます。

み出されていきます。

1916年に組曲「惑星」が完成し、4年後に自らの指揮で演奏会が行われました。聴衆の

支持と最高の評価を受け、過去の作品も発表される忙しい日々が過ぎていきます。その後

人気が衰えていっても、彼にとってはゆっくり作曲に没頭できる時間を持つことができ、独

創性が際だつ作品が多く生み出されました。

支持と最高の評価を受け、過去の作品も発表される忙しい日々が過ぎていきます。その後

人気が衰えていっても、彼にとってはゆっくり作曲に没頭できる時間を持つことができ、独

創性が際だつ作品が多く生み出されました。

1932年ハーバード大学から客員講師として招かれアメリカに渡りましたが、病に倒れ、闘

病生活を送りながらも積極的な音楽活動を行います。

病生活を送りながらも積極的な音楽活動を行います。

帰国後の1934年5月25日に有名作曲家ではめずらしい順風満帆といえる人生に幕を下

ろします。

ろします。

イギリス国民に愛されたホルストの葬儀はチチェスター大聖堂で、自らの作品の合唱に囲

まれ大々的に行われました。

まれ大々的に行われました。

インド思想や宗教などに興味を持ったホルストが占星術に傾倒していったのは当然だった

のかもしれません。ホルストは天文学的なイメージでこの組曲を作曲したのではなく、占星

術での惑星のイメージで描きました。冥王星はそのころはまだ発見されていなかったの

で、含まれていません。近年ではホルスト協会の会長コリン・マシューズが新たに”冥王星

再生をもたらす者”を作曲し、イギリスではこのスタイルで演奏されることが多いそうです。

のかもしれません。ホルストは天文学的なイメージでこの組曲を作曲したのではなく、占星

術での惑星のイメージで描きました。冥王星はそのころはまだ発見されていなかったの

で、含まれていません。近年ではホルスト協会の会長コリン・マシューズが新たに”冥王星

再生をもたらす者”を作曲し、イギリスではこのスタイルで演奏されることが多いそうです。

現在までに数多いレコードがリリースされていますが、作曲者本人と遺族の意志で、編曲や

楽器編成の変更、抜粋しての演奏がいっさい禁止され続けています。オーケストラの規模

も大きく、終曲の女性6部合唱を必要としているためコストもかかり、なかなか生で演奏され

る機会が少ないとされるのも人気の秘密かもしれません。

楽器編成の変更、抜粋しての演奏がいっさい禁止され続けています。オーケストラの規模

も大きく、終曲の女性6部合唱を必要としているためコストもかかり、なかなか生で演奏され

る機会が少ないとされるのも人気の秘密かもしれません。

|

第1曲:火星”戦いをもたらす者” アレグロ、ハ長調、4分の5拍子 第2曲:金星”平和をもたらす者” アダージョ、変ホ長調、4分の4拍子 第3曲:水星”翼のある使者” ヴィヴァーチェ、8分の6拍子 第4曲:木星”喜悦をもたらす者” アレグロ・ジョコーソ、ハ長調、4分の2拍子 第5曲:土星:”老年をもたらす者” アダージョ、ハ長調、4分の6拍子 第6曲:天王星”魔術師” アレグロ、ハ長調、4分の4拍子 第7曲:海王星”神秘なる者” アンダンテ、4分の5拍子 |

楽譜もろくに読めないわにですが、素人ならではの拝聴録です。演奏だけでなく、劇場の様

子などをお教えいたします。

子などをお教えいたします。

2回目のサントリーホールは2階席。横から聞くというのはどんなものか…というより、予算

が、ということで舞台に向かって右側のステージほぼ真横2階席でした。「惑星」ともう一つ

は歌劇と当日のプログラムで判明。楽しみです。

が、ということで舞台に向かって右側のステージほぼ真横2階席でした。「惑星」ともう一つ

は歌劇と当日のプログラムで判明。楽しみです。

「セリヴィアの理髪師」はその30年前の1786年に初演された有名なモーツァルト「フィガロ

の結婚」の前の物語にあたります。作者のロッシーニはちょっと変っていることで有名な人

で19年間に39曲ものオペラを作曲し、最も有名なこの「セリヴィアの理髪師」はなんと13

日で書き上げました。でも面倒くさがり屋のロッシーニは序曲を書き忘れていたことに気づく

と、前年に評判の良かった別の歌劇の序曲を使ったりしましたが、こんなことは日常茶飯

事だったようです。それでも傑作を次から次へと送り出すロッシーニは、実力も兼ね備えた

超売れっ子のオペラ作曲家でした。しかし37歳の時の歌劇「ウイリアム・テル」の上演が大

成功を納めた直後、人気絶頂にあったにもかかわらず、突如引退を発表しました。なぜ、も

ったいない。実は何と料理に没頭し、レストランを開き、トリフを掘る豚を飼育するためだっ

たのです。料理の世界でも有名になった彼は料理「ロッシーニ風○○」などと今も伝わって

います。

の結婚」の前の物語にあたります。作者のロッシーニはちょっと変っていることで有名な人

で19年間に39曲ものオペラを作曲し、最も有名なこの「セリヴィアの理髪師」はなんと13

日で書き上げました。でも面倒くさがり屋のロッシーニは序曲を書き忘れていたことに気づく

と、前年に評判の良かった別の歌劇の序曲を使ったりしましたが、こんなことは日常茶飯

事だったようです。それでも傑作を次から次へと送り出すロッシーニは、実力も兼ね備えた

超売れっ子のオペラ作曲家でした。しかし37歳の時の歌劇「ウイリアム・テル」の上演が大

成功を納めた直後、人気絶頂にあったにもかかわらず、突如引退を発表しました。なぜ、も

ったいない。実は何と料理に没頭し、レストランを開き、トリフを掘る豚を飼育するためだっ

たのです。料理の世界でも有名になった彼は料理「ロッシーニ風○○」などと今も伝わって

います。

「セリヴィアの理髪師」はストーリーは、莫大な財産を相続した美しい娘ロジーナと、彼女の

後見人であるが遺産目当てに無理矢理結婚しようと企てる医者のバルトロ、ロジーナに恋

するが身分を隠し貧しい学生と名乗る貴族のアルマヴィーヴァ伯爵、それに自称何でも屋

の理髪師フィガロ、ロジーナの音楽教師で、バルトロの結婚計画に加担するドン・バジリ

オ。 この5人が中心になってすったもんだし、最後にはめでたしのお話です。テレビもラジ

オもない時代に人々は舞台で人間模様を楽しみ、憧れたのでしょうね。今回はハイライトと

いうことで、ごく一部の歌だけでしたが、テンポのよい曲と迫力の歌声でした。最初に指揮

者の飯森範親さんから紹介がありましたが、歌手はオーディションで選ぶのですね。ただオ

ペラは横、後ろから聞くものではないですね。指揮者の飯森さんは茶髪の好青年です。

後見人であるが遺産目当てに無理矢理結婚しようと企てる医者のバルトロ、ロジーナに恋

するが身分を隠し貧しい学生と名乗る貴族のアルマヴィーヴァ伯爵、それに自称何でも屋

の理髪師フィガロ、ロジーナの音楽教師で、バルトロの結婚計画に加担するドン・バジリ

オ。 この5人が中心になってすったもんだし、最後にはめでたしのお話です。テレビもラジ

オもない時代に人々は舞台で人間模様を楽しみ、憧れたのでしょうね。今回はハイライトと

いうことで、ごく一部の歌だけでしたが、テンポのよい曲と迫力の歌声でした。最初に指揮

者の飯森範親さんから紹介がありましたが、歌手はオーディションで選ぶのですね。ただオ

ペラは横、後ろから聞くものではないですね。指揮者の飯森さんは茶髪の好青年です。

「惑星」は序奏部からの盛り上がりで一気に引き込まれ、あとは心地よい宇宙の世界にに

浸ることができました。最後のコーラスも登場して、豪華な舞台になりました。欲を言うともう

ちょっと最後の合唱を引っ張ってほしかったかな。

浸ることができました。最後のコーラスも登場して、豪華な舞台になりました。欲を言うともう

ちょっと最後の合唱を引っ張ってほしかったかな。

上野の東京文化会館での「惑星」を聴くのは初めてなので、とっても楽しみでした。

木星の旋律を歌った平原綾香の「Jupiter」の影響か当日券も完売の大盛況でした。

モーツァルトの「ジュピター」もモーツァルトらしい優雅な交響曲で楽しめました。

「ジュピター」はローマ神話の最高神「ユピテル」の英語読みで、モーツァルトがつけた名前

ではありません。モーツァルトは41の交響曲を作曲していますが、これは1788年に発表

された最後の曲です。美しいさの中にエネルギーを秘めた旋律は、最後の作品にふさわし

いものです。その頃は演奏会の催しが少なくなり、モーツァルトの人気にもかげりが出てき

て、結局、生前に演奏されることはありませんでした。

ではありません。モーツァルトは41の交響曲を作曲していますが、これは1788年に発表

された最後の曲です。美しいさの中にエネルギーを秘めた旋律は、最後の作品にふさわし

いものです。その頃は演奏会の催しが少なくなり、モーツァルトの人気にもかげりが出てき

て、結局、生前に演奏されることはありませんでした。

指揮者、金聖響による惑星は迫力でした。前から6番目ということもあり、音はダイレクトに

飛び込んできます。「火星」の不気味な旋律の導入部から、一気に引き込まれていきまし

た。残念だったのは、最後の女性合唱で、舞台が狭いために上がれずに裏でコーラスを歌

うという事になってしまいましたが、それを抜きにしても力強い「惑星」を堪能する事ができ

ました。舞台に上げれないほどのフルオーケストラを必要とする大作ということを改めて知

って、また感動たほどです。指揮者の金聖響は在日韓国人三世で、14歳で渡米、ボストン

大学では哲学を学んだという経歴です。まだ若い容姿からもエネルギーを感じます。

飛び込んできます。「火星」の不気味な旋律の導入部から、一気に引き込まれていきまし

た。残念だったのは、最後の女性合唱で、舞台が狭いために上がれずに裏でコーラスを歌

うという事になってしまいましたが、それを抜きにしても力強い「惑星」を堪能する事ができ

ました。舞台に上げれないほどのフルオーケストラを必要とする大作ということを改めて知

って、また感動たほどです。指揮者の金聖響は在日韓国人三世で、14歳で渡米、ボストン

大学では哲学を学んだという経歴です。まだ若い容姿からもエネルギーを感じます。

今回のフルオーケストラの惑星は久々だったこともあり、とても良かったです。次回は1ヶ月

後の8月8日。楽しみです。

後の8月8日。楽しみです。

「ワルキューレの騎行」は映画「地獄の黙示録」であまりにも有名になったクラッシック曲で

す。ベトナム戦争で音楽を用いた奇襲は実際に行われたと言われていて、イギリスではドラ

イブ中に聞く音楽で最も危険な曲の1位に選ばれてように、”戦い”を象徴する勇ましい旋律

です。ぜひ生のオーケストラで聞きたいとう願いがかないました。

す。ベトナム戦争で音楽を用いた奇襲は実際に行われたと言われていて、イギリスではドラ

イブ中に聞く音楽で最も危険な曲の1位に選ばれてように、”戦い”を象徴する勇ましい旋律

です。ぜひ生のオーケストラで聞きたいとう願いがかないました。

ワーグナーは19世紀後半を代表するドイツの歌劇作曲家です。若い頃は音楽にはさほど

関心がなく、むしろ文学に興味を持っていました。しかしベートーベンの第九交響曲を聴い

て感銘を受け、作曲の道を進むことになります。文学と音楽の融合がすばらしい歌劇を生

んだ理由なのでしょう。ちなみにワーグナーの妻はピアノの巨匠と言われるリストの娘コジ

マです。歌劇「ワルキューレ」は「ニーベルングの指輪」の二作目となる作品で、ヴォーダン

(神々の長)と知の女神エルダとの間に生まれた9人の娘達(ワルキューレ)をめぐる、復讐

と憎悪、近親相姦など何でもありのすごい物語です。この「ワルキューレの騎行」は戦場で

死んだ英雄を天上の世界に運ぶワルキューレ達を描いた曲です。実際、オーケストラで聞

いた「ワルキューレの騎行」は迫力満点でしたが、映画で聞くよりもトゲトゲしくなかったで

す。この曲のイメージは良くも悪くも使われる題材に大きな影響を受けすぎ、ワーグナーは

あまりいい気がしないでしょう。満足の演奏でしたが、演奏時間5分は短い。

関心がなく、むしろ文学に興味を持っていました。しかしベートーベンの第九交響曲を聴い

て感銘を受け、作曲の道を進むことになります。文学と音楽の融合がすばらしい歌劇を生

んだ理由なのでしょう。ちなみにワーグナーの妻はピアノの巨匠と言われるリストの娘コジ

マです。歌劇「ワルキューレ」は「ニーベルングの指輪」の二作目となる作品で、ヴォーダン

(神々の長)と知の女神エルダとの間に生まれた9人の娘達(ワルキューレ)をめぐる、復讐

と憎悪、近親相姦など何でもありのすごい物語です。この「ワルキューレの騎行」は戦場で

死んだ英雄を天上の世界に運ぶワルキューレ達を描いた曲です。実際、オーケストラで聞

いた「ワルキューレの騎行」は迫力満点でしたが、映画で聞くよりもトゲトゲしくなかったで

す。この曲のイメージは良くも悪くも使われる題材に大きな影響を受けすぎ、ワーグナーは

あまりいい気がしないでしょう。満足の演奏でしたが、演奏時間5分は短い。

ベートーベンの「皇帝」のピアノは、とても美しくかわいらしい仲道郁代さん、ワーグナーの

「さまよえるオランダ人」「タンホイザー序曲」のソプラノは迫力の緑川まりさんと、盛りだくさ

んの内容にも満足しました。

「さまよえるオランダ人」「タンホイザー序曲」のソプラノは迫力の緑川まりさんと、盛りだくさ

んの内容にも満足しました。

東京芸術劇場の大ホールへと続くエスカレーターはすごいですよ。長さ100メートル以上、

高さは5階くらいまである。ホール内は意外とこじんまりとした感じで、立体的になってます。

正面のパイプオルガンも一見の価値あり。

高さは5階くらいまである。ホール内は意外とこじんまりとした感じで、立体的になってます。

正面のパイプオルガンも一見の価値あり。

結成20年を迎えたアンサンブル音楽三昧による惑星。5人編成のユニットで、古楽器とフ

ルート、ヴァイオリン、チェロなどのモダン楽器を融合させ、ピアノ、オーケストラ曲を室内楽

作品として新たに魅せてくれます。お目当ての惑星は、壮大な曲を見事に5人でやってくれ

た、という感じです。楽器を次から次へと変えて演奏し続けるのは大変だと思います。見た

ことない楽器もありました。5人の息の合った演奏を聴くのは、気持ちのいいものです。どの

パートをどんな楽器で演奏するのか?見どころです。演奏は全体の調和が重要だけど、ひ

とつひとつの音の大切さがよくわかりました。エドワード・エルガーの室内楽は心地よい眠り

を誘いました。

ルート、ヴァイオリン、チェロなどのモダン楽器を融合させ、ピアノ、オーケストラ曲を室内楽

作品として新たに魅せてくれます。お目当ての惑星は、壮大な曲を見事に5人でやってくれ

た、という感じです。楽器を次から次へと変えて演奏し続けるのは大変だと思います。見た

ことない楽器もありました。5人の息の合った演奏を聴くのは、気持ちのいいものです。どの

パートをどんな楽器で演奏するのか?見どころです。演奏は全体の調和が重要だけど、ひ

とつひとつの音の大切さがよくわかりました。エドワード・エルガーの室内楽は心地よい眠り

を誘いました。

でもね、今度はフルオーケストラの「惑星」を聞きたい!と切に願いました。

会場の津田ホールは490席のこじんまりとした良いホールです。自由席だったので前から

3番目で聴けました。

3番目で聴けました。

パーカッションによる「惑星」。壮大な交響曲をどのように聞かせてくれるのか、とても楽しみ

でした。舞台の上には太鼓やマリンバなどの打楽器のみ。オーケストラとは違った雰囲気で

す。

でした。舞台の上には太鼓やマリンバなどの打楽器のみ。オーケストラとは違った雰囲気で

す。

からだに響き渡ってくる重量感ある音とシンバルの裂けるような高音が炸裂する、まさに体

感するコンサートでした。打楽器ってベースのような影の力持ちというイメージでしたが、

集まると堂々としていて存在感があります。それにマリンバ、ビブラフォンの演奏は、なんて

躍動的なんでしょう。まさに踊りながら打つ。

感するコンサートでした。打楽器ってベースのような影の力持ちというイメージでしたが、

集まると堂々としていて存在感があります。それにマリンバ、ビブラフォンの演奏は、なんて

躍動的なんでしょう。まさに踊りながら打つ。

「惑星」はパーカッションならではのリズミカルな音が、軽快なイメージをさらにアップしてま

す。静かな旋律ではトライアングルなどが効果的に使われていました。それになんと水の入

ったグラスまでが楽器として使われたのです。指で縁をなぞってキーンという、はかな気な

効果音として使われました。ハンドベルから、どう見ても金属でできた器のボールのようなも

の(ウィ〜ンという音が出ました)、弦を使った楽器もありました。前の方の席だったので、い

ろいろな小道具がよく見れてたのも楽しかったです。曲としては「木星」の盛り上がる部分を

もっとダイナミックに演奏してほしかったかな。どうしても少人数なので一つの旋律を一人で

演奏することになり、打楽器といえども奥行きを出すのは難しいと思いました。そこで効果

音が登場となったのだと思いますが、迫力はフルオーケストラにはかないません。曲として

「惑星」は難しかったのではと感じました。アンコールの「スター・ウォーズのテーマ」になぜ

か涙ぐんでしまった私でした。

す。静かな旋律ではトライアングルなどが効果的に使われていました。それになんと水の入

ったグラスまでが楽器として使われたのです。指で縁をなぞってキーンという、はかな気な

効果音として使われました。ハンドベルから、どう見ても金属でできた器のボールのようなも

の(ウィ〜ンという音が出ました)、弦を使った楽器もありました。前の方の席だったので、い

ろいろな小道具がよく見れてたのも楽しかったです。曲としては「木星」の盛り上がる部分を

もっとダイナミックに演奏してほしかったかな。どうしても少人数なので一つの旋律を一人で

演奏することになり、打楽器といえども奥行きを出すのは難しいと思いました。そこで効果

音が登場となったのだと思いますが、迫力はフルオーケストラにはかないません。曲として

「惑星」は難しかったのではと感じました。アンコールの「スター・ウォーズのテーマ」になぜ

か涙ぐんでしまった私でした。

パーカッション・ミュージアムは1996年にティンパニ奏者の菅原淳氏の発案のもとに打楽

器、マリンバオーケストラとして結成されました。これまでも数多くのコンサート、CD「ボレロ

/展覧会の絵」「剣の舞」などをリリースしています。

器、マリンバオーケストラとして結成されました。これまでも数多くのコンサート、CD「ボレロ

/展覧会の絵」「剣の舞」などをリリースしています。

会場の紀尾井ホールは上智大学、ホテルニューオータニに囲まれ、名古屋尾張藩屋敷

跡、高級料亭などが佇むかなり由緒正しき場所にあります。大ホールは客席800であくま

でも控えめでいて高級な作りになっています。落ち着けます。

跡、高級料亭などが佇むかなり由緒正しき場所にあります。大ホールは客席800であくま

でも控えめでいて高級な作りになっています。落ち着けます。

コンサートデータ:パーカッション・ミュージアム

開演 2003年6月30日

座席 1階3列3番

六本木アークヒルズのサントリーホールで行われました。当日は冷たい雨でしたが、会場は

熱気であふれていました。

熱気であふれていました。

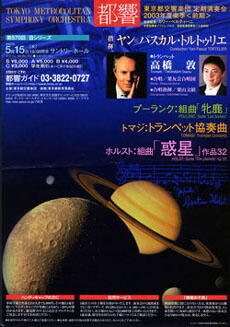

指揮を務めたヤン=パスカル・トルトゥリエは56才のフランス人。今、世界中のメジャー・オ

ーケストラからの客演依頼が殺到する才能あふれるジェントルマンです。

ーケストラからの客演依頼が殺到する才能あふれるジェントルマンです。

前から3番目の席だったので、演奏者の表情もわかり、前回とは違った印象を受けました。

左側の席だったので、オーケストラの左側の楽器の演奏がよく聞こえました。近くにハーブ

が配置されていましたが、「惑星」は2台のハーブのハーモニーと鉄琴が活躍してます。今

回の「惑星」は力強さだけでなく、やわらかい余韻のようなものを感じました。

左側の席だったので、オーケストラの左側の楽器の演奏がよく聞こえました。近くにハーブ

が配置されていましたが、「惑星」は2台のハーブのハーモニーと鉄琴が活躍してます。今

回の「惑星」は力強さだけでなく、やわらかい余韻のようなものを感じました。

前半で演奏されたプーランクの「牝鹿」組曲は昔のパリの洒落た華やかさが楽しめる曲で、

トマジのトランペット協奏曲作品41はトランペットのいろいろな演奏法が楽しめました。

トマジのトランペット協奏曲作品41はトランペットのいろいろな演奏法が楽しめました。

サントリーホールは座席数2006席、2階席が舞台をぐるっと囲む構造になっていて、後ろ

からも楽しめます。舞台がそんなに高くないので、前の方の席でも首が疲れることはなく、

演奏者を身近に感じることができました。指揮者の”フン”と力を入れる声も聞こえました。

からも楽しめます。舞台がそんなに高くないので、前の方の席でも首が疲れることはなく、

演奏者を身近に感じることができました。指揮者の”フン”と力を入れる声も聞こえました。

アークヒルズは外資系会社のオフィスビルにもなっているので、オシャレで手頃なお店が入

っています。サントリーホールの当日券で割り引きサービスをする店もあり、ゲイジュツとビ

ジネスが隣り合った空間です。

っています。サントリーホールの当日券で割り引きサービスをする店もあり、ゲイジュツとビ

ジネスが隣り合った空間です。

コンサートデータ:東京都交響楽団

指揮 ヤン=パスカル・トルトゥリエ

合唱 栗友会合唱団

開演 2003年5月15日

座席 1階3列7番

2002年10月22日に東京渋谷Bunkamuraオーチャードホールで行われた演奏会です。

生コンサートは久しぶりで、平日の就業中から気持ちが高ぶっていました。コンサートホー

ルも久しぶりだし、初めての会場だったのでとっても期待してました。席は向かって右後方

の通路側、遠いけどけっこうよい席だったと思います。

ルも久しぶりだし、初めての会場だったのでとっても期待してました。席は向かって右後方

の通路側、遠いけどけっこうよい席だったと思います。

最初にモーツァルトのピアノ協奏曲第27番変ロ長調K.595が演奏されましたが、わには

知りませんでした(笑)。ピアノは田部京子さんでとっても美人。オペラグラスで見入るおじさ

んがちらほら。とても素晴らしい演奏でしたが、なんせ旋律がきれい過ぎて、船をこぐ方もい

ました。それだけ心地良いということでしょう。

知りませんでした(笑)。ピアノは田部京子さんでとっても美人。オペラグラスで見入るおじさ

んがちらほら。とても素晴らしい演奏でしたが、なんせ旋律がきれい過ぎて、船をこぐ方もい

ました。それだけ心地良いということでしょう。

休憩をはさんで、いよいよ「惑星」です。後ろの席に公演の関係者らしき人が数人いらして、

「いつもこれくらい入ればなあ」などと言っていたので、やっぱり「惑星」は人気があるようで

す。見回すと若者から親子連れ、老夫婦など実に多彩。

「いつもこれくらい入ればなあ」などと言っていたので、やっぱり「惑星」は人気があるようで

す。見回すと若者から親子連れ、老夫婦など実に多彩。

演奏はやっぱり”生”はすごい。すぐそこで実際に演奏されているんです。何度うるうるして

しまったことか。最終章「海王星」の消えゆく女性コーラスがなごり惜しく感じられたコンサー

トでした。

しまったことか。最終章「海王星」の消えゆく女性コーラスがなごり惜しく感じられたコンサー

トでした。

オーチャードホールについて少し。東京渋谷のBunkamuraにある2150席の大ホールで

す。建物内にはその他にもいくつかのホールがあり、まさに文化の発信地。知り合いの情

報によると、舞台の上が高く、ピアノにとっては高音が響きにくい辛いホールらしいです。で

も正直わにには分からなかった。

す。建物内にはその他にもいくつかのホールがあり、まさに文化の発信地。知り合いの情

報によると、舞台の上が高く、ピアノにとっては高音が響きにくい辛いホールらしいです。で

も正直わにには分からなかった。

渋谷という土地柄、帰りの駅周辺の雑踏によって、コンサートの余韻を壊したくない方は、

ホールからすぐにタクシーに乗ることをお薦めします。

ホールからすぐにタクシーに乗ることをお薦めします。

コンサートデータ:新日本フィルハーモーニー交響楽団

指揮 広上淳一

合唱 普友会合唱団

開演 2002年10月22日7時30分

座席 1階34列8番

改めてテープを聞くと、いやあ、なつかしいです。初めて聞いた「惑星」。それもシンセサイ

ザーという最先端の音楽ということで、夢中になって聞きました。高校生の時、ラジオで聞い

たのが初めてだったと思います。すぐにテープを買って、何度も繰り返し聞きました。テープ

の添付文に載っている冨田氏の風貌、それにバックの何か難しそうな機器と配線、これが

音楽を生み出すなんてという不思議さでいっぱいでした。

ザーという最先端の音楽ということで、夢中になって聞きました。高校生の時、ラジオで聞い

たのが初めてだったと思います。すぐにテープを買って、何度も繰り返し聞きました。テープ

の添付文に載っている冨田氏の風貌、それにバックの何か難しそうな機器と配線、これが

音楽を生み出すなんてという不思議さでいっぱいでした。

冨田氏が自分なりに思い描いた「惑星」のストーリーは、ホルストとはあまりにもかけ離れた

ものです。「ある惑星から地球を目指してロケットが飛び出す。その長い宇宙の旅路で火

星、金星とめぐり、やっと地球へと近づき、着陸態勢に入るが、宇宙船は難破し、着いたの

は全く次元の異なる世界、土星だった。その後もいくつかの星を回るが、彼らは永遠に地

球にたどり着くことはなかった」というもの。当時、シンセサイザーでの編曲に遺族がかなり

の難色を示し、また出来上がった作品に憤慨したと記憶しています(あくまで私の記憶)。作

品の出来は別にしてあまりに宇宙的な内容です。ホルスト本人はどう思うかな?けっこう喜

ぶと思うけど。その後、他の作品に比べてCD化がかなり遅れたりなど、そのあたりの問題

があったのでしょうか?この作品に映像をつけたビデオも発売されているようなので、これ

を機会にCD購入も考えよう。

ものです。「ある惑星から地球を目指してロケットが飛び出す。その長い宇宙の旅路で火

星、金星とめぐり、やっと地球へと近づき、着陸態勢に入るが、宇宙船は難破し、着いたの

は全く次元の異なる世界、土星だった。その後もいくつかの星を回るが、彼らは永遠に地

球にたどり着くことはなかった」というもの。当時、シンセサイザーでの編曲に遺族がかなり

の難色を示し、また出来上がった作品に憤慨したと記憶しています(あくまで私の記憶)。作

品の出来は別にしてあまりに宇宙的な内容です。ホルスト本人はどう思うかな?けっこう喜

ぶと思うけど。その後、他の作品に比べてCD化がかなり遅れたりなど、そのあたりの問題

があったのでしょうか?この作品に映像をつけたビデオも発売されているようなので、これ

を機会にCD購入も考えよう。

最初に打ち上げのカウントと爆音が聞こえますが、当時思ったのが、何世紀も進んでいる

であろう世界で、宇宙船の打ち上げに爆音を響かせるロケットの噴射はもうないだろうとい

うことです。でもこのカウントと発射音は人類の英知をかけたフロンティアの象徴であって、

冨田氏も前面に押し出して緊張感を高めています。

であろう世界で、宇宙船の打ち上げに爆音を響かせるロケットの噴射はもうないだろうとい

うことです。でもこのカウントと発射音は人類の英知をかけたフロンティアの象徴であって、

冨田氏も前面に押し出して緊張感を高めています。

ぜひ、宇宙旅行気分を味わえる、この傑作を聞いてみて下さい。

ここで冨田勲氏について少し、シンセサイザー奏者として先駆け的存在ですが、自身は数

多くの作曲、音楽監督を手がけています。古くは「ジャングル大帝」「新日本紀行」のテーマ

ソング、最近では映画「学校」「千年の恋 ひかる源氏物語」そして「東京ディズニーシー ア

クアスフィアマミュージック」などを手がけています。

多くの作曲、音楽監督を手がけています。古くは「ジャングル大帝」「新日本紀行」のテーマ

ソング、最近では映画「学校」「千年の恋 ひかる源氏物語」そして「東京ディズニーシー ア

クアスフィアマミュージック」などを手がけています。

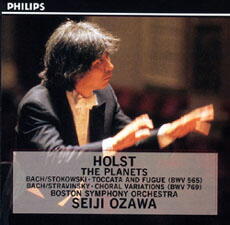

1973年にボストン交響楽団音楽監督に就任した小澤征爾が、ボストンのシンフォニー・ホ

ールで1979年12月3日にタクトを振ったコンサートです。

ールで1979年12月3日にタクトを振ったコンサートです。

印象はとっても”意欲、力、躍動”を感じました。テンポが速いような気がするからかも知れ

ないけど、どうなのかな?

ないけど、どうなのかな?

|

|

|

|

|